「教員って残業代をもらえないって本当?」

「教職調整額というのを聞いたことがあるけど、実はよくわかってないんだよね…」

と思っている人も多いのではないでしょうか。

「教員は残業代がもらえない」というのはご存じの方も多いと思いますが、なぜもらえないのか知っていますか?

私もそこまで詳しくなかったのですが、いろいろ文献をあたりながら勉強してみました。

この記事では、教員の残業代と教職調整額について、以下のことを紹介します。

- 教員に残業代が支払われない理由

- 教職調整額の特徴

- 教職調整額の4%は妥当なのか?

- 教職調整額のニュースについて

記事を読むことで、教員の残業代と教職調整額や給特法について、詳しく理解できるようになりますよ。

もう教員として働くのはキツイ…

でも「教員からの転職は不利」って聞いたから諦めてる。

と、我慢して働いていませんか?

実は「教育業界への転職」なら、教員はかなり有利です。

教育転職ドットコムなら、

- 教育業界特化の転職サポート

- ここだけの非公開求人多数

- 簡単登録!無料で相談♪

「毎日、定時で帰れる未来」のために、今行動してみませんか?

\30秒で登録・完全無料/

あなたの本当の強みがわかります

教員に残業代はない!その代わり…

一般的には、残業をすれば残業代が支払われます。

しかし、教員はどれだけ残業をしても残業代が出ません。

なぜ残業代が出ないのか。

それには「給特法」という法律が深く関係しています。

給特法の原文については、公立の義務教育等の教育職員の給与等に関する特別措置法で見れます。

…が、原文を読んでも難しいので、ざっくり噛み砕くと…

- 教育って、それぞれの判断で自発的・創造性を発揮したほうが、よい教育活動ができるよね?

- 基本的には残業命令をださないようにするから、放課後や夏休みは各々の自発性・創造性を発揮してね。

- 残業を命令するのは「生徒実習・学校行事・職員会議・非常災害など」の4つの臨時or緊急時のみだよ。

- その4つの残業命令以外は、『自発的な行動』だから、残業とは言わないんだ。

- 実際に発生しちゃってる残業時間の分は、教職調整額として支給してあげるね。

というのが給特法の内容です。

(ちょっと、ざっくりすぎますがw)

詳しく見ていきましょう。

残業代が出ないのは「教員の特殊性」が関係している

給特法の第一条(趣旨)には、以下のように書かれています。

第一条

この法律は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の職務と勤務態様の特殊性に基づき、その給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。

ここで言う「教員の特殊性」とは一体何なんでしょう。

これについては、教職調整額創設にあたっての考え方等についてという資料に、ヒントとなる記載がありました。

1.教員の勤務の在り方

(1)職務内容

○教員は、極めて複雑、困難、高度な問題を取扱い、専門的な知識、技能を必要とされるなどの職務の特殊性を有している。

○学校の業務処理に当たっては、専門職たる各教員の自発性、創造性に大いに期待された。すなわち、教育に関する専門的な知識や技術を有する教員については、管理職からの命令により勤務させるのではなく、教員の自発性、創造性によって教育の現場が運営されるのが望ましいと考えられた。(2)放課後・夏休み等の長期休業期間における勤務

○時間的拘束性の強い授業時間以外の、放課後や夏休み等の長期休業期間においては、この時間をどのように有効に活用するのかについて、校長その他の管理職の承認が必要ではあるが、一般の行政職とは異なり、相当程度、教員の自発性、創造性に待つところがあると考えられた。

○そのため、放課後においては、校長等による承認の下に学校外での勤務(図書館での教材研究など)ができるよう運用上配慮することが適当とされた。また、夏休み等においては、研修(承認研修)のために活用することが適当であるとされ、場所は自宅で行うことが想定された。

教員の勤務のあり方を見る限り、教員の特殊性には、

- 教員の仕事は複雑

- 専門的な知識を有する教員は、「命令」ではなく「自発性・創造性による運営」が望ましい

- 自発性を重視するなら、放課後や夏休みに学校外(図書館での教材研究/自宅での作業・研修など)ができる方がいいよね

といったことが関係しそうですね。

要は、「自発性・創造性」によって、よりよい教育をするためには、学校外での勤務を許可したほうがよいということ。

ぱんだ

ぱんだほぉ。確かに学校外で自由に勤務できれば、創造性は発揮される…かもしれない。

ただし、学校外での勤務を許可するためには、1つ困難なことがあったのです。

学校外での勤務を許可すると、勤務時間の測定が困難!

「自発的・創造性」を発揮するために、

- 放課後に図書館で教材研究

- 夏休みに自宅等で研修

などの学校外での勤務を許可すると、勤務時間の測定が困難になるのです。

教員にも週における拘束時間に応じて給与が支払われていた時代がありました。(1948年〜)

しかし、学校外での勤務により勤務時間を測定することが難しかったため、残業手当が支払われないことに対する裁判が、たびたび起こっていたとのこと。

そこで、給特法に以下の内容を入れることで「勤務時間の測定をしなくてもよい」ようにしたと考えられています。

- 原則、時間外勤務が生じないようにする

- 勤務時間外に業務を命じる場合は、「校外学習・学校行事・職員会議・非常災害など」の4つの臨時or緊急時のみ

- (残業は命じないのだから)時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない

- 残業代を払わない代わりに、(当時の)平均残業時間分の教職調整額を支給する

原文はこちら

第三条(教育職員の教職調整額の支給等)

教育職員(校長、副校長及び教頭を除く。以下この条において同じ。)には、その者の給料月額の百分の四に相当する額を基準として、条例で定めるところにより、教職調整額を支給しなければならない。

2教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。

第六条(教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等)

教育職員(管理職手当を受ける者を除く。以下この条において同じ。)を正規の勤務時間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条から第八条まで、第十一条及び第十二条の規定に相当する条例の規定による勤務時間をいう。第三項及び次条第一項において同じ。)を超えて勤務させる場合は、政令で定める基準に従い条例で定める場合に限るものとする。

教育公務員は、勤務時間の割振り等により、原則として、時間外勤務が生じないようにする必要があり、勤務時間外に業務を命ずる時には、超勤4項目について臨時又は緊急のやむをえない場合に限られている。

(参考)『超勤4項目』

文部科学省 『資料3 教育公務員の勤務時間について』より

- 教育職員については、正規の勤務時間の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務を命じないものとすること。

- 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとすること。

- イ 校外実習その他生徒の実習に関する業務

- ロ 修学旅行その他学校の行事に関する業務

- ハ 職員会議(設置者の定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務

- ニ 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務

なるほど。

確かに、

・特別なときしか残業は命じない

・それ以外は残業じゃないから残業代は払わない

・その代わり教職調整額をあげる

と言われたら、勤務時間の測定が不要になるなぁ

でも、単に「残業代を払わない」と定めただけでは、教員は納得しませんよね。

そこで、残業代を支給しない代わりに「教職調整額を一律で支給する」、という手を打つことで、教員の「特殊性」に対応したのです。

実質、教職調整額は残業代に代わりのような立ち位置になっていますよね

まとめると、

- 教育って、それぞれの判断で自発的・創造性を発揮したほうが、よい教育活動ができるよね?

- 基本的には残業命令をださないようにするから、放課後や夏休みは各々の自発性・創造性を発揮してね。

- 残業を命令するのは「生徒実習・学校行事・職員会議・非常災害など」の4つの臨時or緊急時のみだよ。

- その4つの残業命令以外は、『自発的な行動』だから、残業とは言わないんだ。

- 実際に発生しちゃってる残業時間の分は、教職調整額として支給してあげるね。

といった背景や給特法の内容により、教員の残業代が支払われないようになっているのです。

教員の私でもできた!100万円節約の方法とは? >>教員の教職調整額の特徴とは?(実質の残業代)

教員の特殊性に対応するために支払われるようになった教職調整額。

どのような特徴があるのか見ていきましょう。

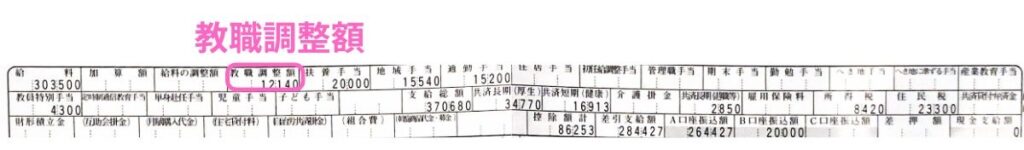

一律で月額給料の4%がもらえる

教職調整額は、教員の給料月額の4%が毎月一律で支給される手当です。

例えば、月給が30万円の教員の場合、教職調整額として1.2万円が支給されます。

300,000✕0.04=12,000円

給料明細の中にも「教職調整額」の枠があるので、ご自身の明細をチェックしてみてくださいね↓

管理職はもらえない

教職調整額には1つ注意点があります。

それは、管理職には支給されないということ。

理由は、管理職の業務内容や責任の範囲が一般の教員とは異なるから。

その代わり、管理職には「管理職手当」が支給されます。

管理職手当は、

- 教頭:給料月額の13%ほど

- 校長:給料月額の20%ほど

と言われています。

そのため、管理職になったら「管理職手当の分だけ手当が増える」というのは間違いで、

正しくは「管理職手当 − 教職調整額の分だけ手当が増える」となります。

今の時代に「教職調整額4%」は妥当ではない

そもそも、なんで教職調整額は4%なんだろう?

実は、教職調整額の4%は、当時の「残業時間」を元に算出された数値です。

教職調整額が4%に設定された1971年。

当時の教員の平均的な残業時間は、月あたり約8時間とされました。

この8時間分の残業代を当時の給与水準で計算し、「教職調整額=月額給料の4%」と決めたのです。

ファ!?月の残業時間8時間て、少なっ!!

それから50年。

教員の月の平均残業時間は96時間まで膨れ上がりました。

平均残業時間が過労死ライン(月80時間)を超える異常事態にまでなっています。

当時の平均残業時間と比べると、12倍。

それなのに、教職調整額は4%のまま。

そりゃあ、このような状態だったら「教員=定額働かせ放題!」という現場の怒りの声が上がるに決まってますよね。

「教職調整額の4%」は、現在の労働環境に見合っていないので、

- 給特法の廃止

- 教職調整額の大幅UP

- 業務量の削減

といった改革を、今すぐにでも取る必要がありますよね。

このままでは、みんな教員をやめていってしまう…

教員の給料が割に合わないってホント?↓

教職調整額引き上げのニュースについて

2024年になり、ついに「教職調整額」にメスが入るニュースが飛び込んできました。

文部科学省が「教職調整額を10%以上引き上げる!」ということを言い始めたのです。

「給特法の撤廃じゃないんかーい!」

「財源はどこにあるんじゃーい!」

などと各地で議論が巻き起こっていますが、果たして本当に実現するのでしょうか?

詳細は教職調整額の引き上げはいつから?の記事にまとめました↓

まとめ:教員は残業代がでない代わりに、教職調整額4%が支給されている

教員に残業代が出ない理由と教職調整額の特徴について解説してきました。

まとめると、

- 教員の特殊性に対応するため、「残業代なし」「代わりに教職調整額4%」という制度が作られた

- 教職調整額4%は、教員が一律でもらえる

(ただし管理職はもらえない) - 教職調整額の4%は、当時の残業時間「月8時間」から算出された

- 2024年、文部科学省から「教職調整額UP」のニュースが飛び出した(未確定)

今後、教員の働き方・待遇はどのように改善されいくのでしょうか。

今のままでは、教員不足に拍車がかかってしまうので、早めに対策を打って欲しいですね。

もう教員として働くのはキツイ…

でも「教員からの転職は不利」って聞いたから諦めてる。

と、我慢して働いていませんか?

実は「教育業界への転職」なら、教員はかなり有利です。

教育転職ドットコムなら、

- 教育業界特化の転職サポート

- ここだけの非公開求人多数

- 簡単登録!無料で相談♪

「毎日、定時で帰れる未来」のために、今行動してみませんか?

\30秒で登録・完全無料/

あなたの本当の強みがわかります